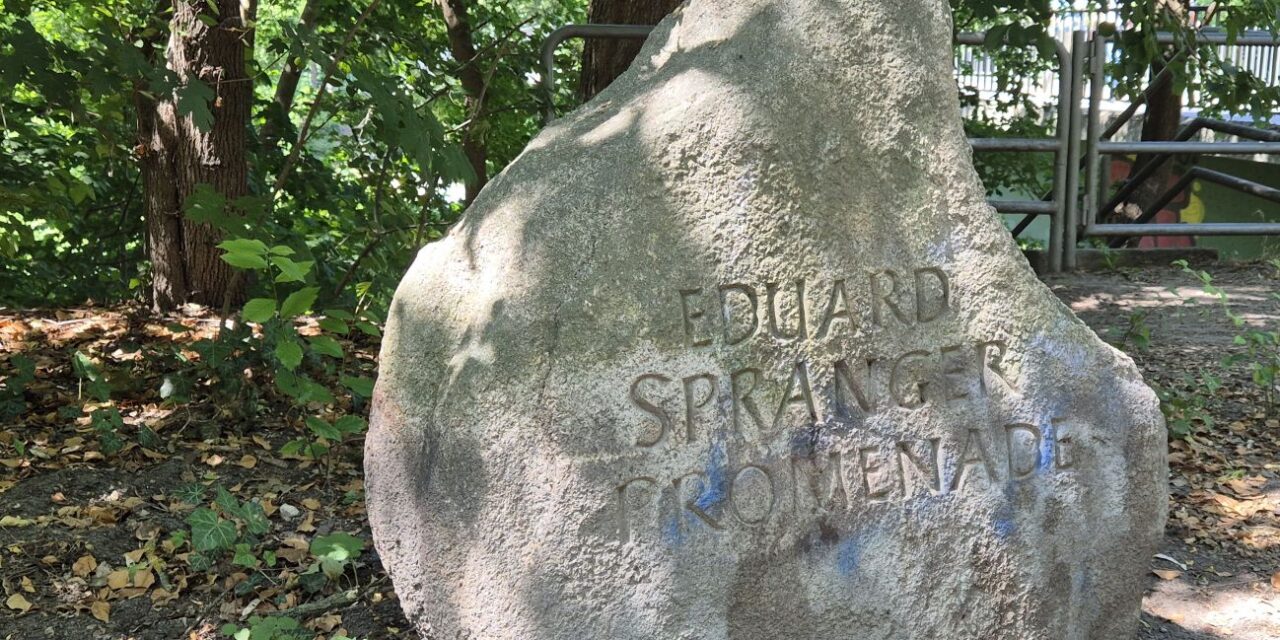

Gedenkstein am Teltowkanal nahe der Krahmerstraße. | Foto: Daniela von Treuenfels

Nach einer engagierten Debatte lehnte die BVV am Mittwoch mehrheitlich eine Umbenennung der Eduard-Spranger-Promenade am Teltowkanal in Lichterfelde ab. Für die Linke, die den Antrag eingebracht hatte, begründete Dennis Egginger-Gonzales den Wunsch nach einer Entfernung des Namens des Philosophen und Pädagogen aus dem Berliner Straßenbild.

Wir veröffentlichen den Redebeitrag geringfügig gekürzt:

Dem gebürtigen Berliner Eduard Spranger wird zugeschrieben, dass er mit anderen die Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin etabliert hat. Reicht das aus, um vergessen zu machen, dass er auch ein Nationalist und Antisemit war und seine Forschungen von 1933 bis 1945 in den Dienst der Nationalsozialisten stellte?

Heute kann kein Zweifel daran bestehen, dass Eduard Spranger ein Gegner der Weimarer Republik, ein Antidemokrat, ein Antisemit und von 1933 bis 1945 und darüber hinaus Anhänger des Nationalsozialismus war. Vor 1933 stand er der Deutschnationalen Volkspartei nahe, deren Programmatik unter anderem Nationalismus, Antisemitismus und völkische Elemente enthielt. Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) gehörte zu den Unterstützern Hindenburgs und ich glaube, es kann kein Zufall sein, dass die Eduard-Spranger-Promenade parallel zum Hindenburgdamm verläuft.

Wie Hindenburg teilte Spranger vieles mit der nationalsozialistischen Bewegung – z. B. die Abscheu vor der ersten deutschen Demokratie. 1932 schrieb er: „Wenn je die Ungeeignetheit eines politischen Systems experimentell erwiesen worden ist, so ist auf diese Weise der Parlamentarismus in Deutschland widerlegt worden.“ Die Weimarer Republik ordnete Spranger als ein System ein, das weitgehend in den Händen der Juden war. Er schrieb: „Zur Hälfte haben wir eine Judenherrschaft“. Die liberalen Kräfte in Weimar waren für ihn „Kapitalisten und überwiegend Juden“. Bei so viel Hass auf die Weimarer Republik mag es nicht verwundern, dass er 1933 dem republikfeindlichen Stahlhelm beitrat, der im gleichen Jahr in die SA eingegliedert wurde. Spranger schreckte die Eingliederung in die SA nicht ab.

Im Deutschlandfunk bezeichnete der Erziehungswissenschaftler Elmar Tenorth Spranger vor zwei Jahren in einem Beitrag zu seinem 60. Todestag als einen eindeutigen Unterstützer des Nationalsozialismus, an dem Spranger vor allem die „Rüpelhaftigkeit“ der NS-Studentenschaft ablehnte. Tatsächlich gibt es Quellen, die zeigen, dass er sich stellenweise über „übertriebenen Antisemitismus“ von nationalsozialistischen Studenten beklagte. Dabei störte ihn weniger der Antisemitismus an sich, den er selbst vertrat, sondern mehr die Unruhe an der Universität, die durch Überfälle auf jüdische Studenten verursacht wurde, und die Verbrennung von Büchern von ihm geschätzten Autoren.

Ansonsten hatte Spranger keine ernsthaften Bedenken bezüglich der Machtübergabe an die Nationalsozialisten. Im März 1933 schrieb er, dass der „positive Kern der nationalsozialistischen Bewegung“ darin zu erblicken sei, dass der „Sinn für den Adel des Blutes und für Gemeinsamkeit des Blutes“ betont und „bodenständige Heimattreue“ sowie die „Sorge für einen leiblich und sittlich hochwertigen Nachwuchs“ gefördert werde.

Im ersten Jahr der NS-Herrschaft forderte Spranger nicht weniger als eine „Totalerziehung“ des deutschen Volkes. Was genau er damit meinte, beschrieb er so: „Der Herrenmensch kann, nach einem ewigen Lebensgesetz, nur erzogen werden am Gehorchen und Dienen.“ Spranger wollte auch gehorchen und sich andienen – und zwar bei den neuen Machthabern im Land, den Nationalsozialisten. Im April 1933 entwarf er die sogenannte „Würzburger Erklärung“, die die offizielle Haltung der Hochschulen zum Nationalsozialismus formulieren sollte. Darin ist unter anderem folgender Abschnitt zu lesen: „Die Wiedergeburt des deutschen Volkes und der Aufstieg des neuen Deutschen Reiches bedeutet für die Hochschulen unseres Vaterlandes Erfüllung ihrer Sehnsucht und Bestätigung ihrer stets glühend empfundenen Hoffnungen. […] Aus den inneren Kräften unserer Volksverbundenheit heraus werden wir um unseres Volkes und Reiches Willen den Kampf aufnehmen nicht nur gegen Bedrückung von außen, sondern auch gegen die Schädigung des Volkes durch Lügen, Gewissensdruck und ungeistige Art.“

Und jetzt kommt ein spannender Punkt, den Unterstützer Sprangers nach dem Zweiten Weltkrieg versucht haben, als Widerstand umzudeuten: In erster Linie, weil er beleidigt über seine Übergehung bei der Einrichtung eines neuen Lehrstuhls war, reichte Spranger noch im gleichen Monat seinen Rücktritt als Hochschullehrer ein. Er wollte persönlich von Hitler angehört werden. Als er den Termin bei Hitler nicht bekam, trat er auf Anraten von Freunden wieder von seinem Rücktritt zurück. Zugleich ließ Spranger öffentlich verlauten, die Gründe seien aus der Welt geschafft worden. Spranger ging von diesem Moment an seinen Karriereweg im Nationalsozialismus unbeirrt weiter.

In den Ausschussdebatten zu diesem Antrag wurde immer wieder von der CDU – unter anderem von Frau Richter-Kotowski – Sprangers Mitgliedschaft in der „Mittwochsgesellschaft“ und die Gedenktafel für ihn am Haus in der Fabeckstraße 13 als Schutzargument angeführt. Dazu möchte ich ein paar Erläuterungen geben: Die Mittwochsgesellschaft war ein wissenschaftlicher Diskussionsklub, der sich bereits 1863 gegründet hatte. Auch wenn der Mittwochsgesellschaft während der NS-Zeit einige spätere Widerstandskämpfer angehörten, war sie mitnichten ein Widerstandskreis. In der Mittwochsgesellschaft waren widerständige Militärs wie Ludwig Beck, der dort unter anderem über die „Lehre vom totalen Krieg“ referierte. Da waren aber auch Männer darunter, wie etwa Eugen Fischer, der Vorträge über „Die Rassen der Juden“ hielt oder aber über „Das Problem der Rassenkreuzung beim Menschen“. Fischer gilt heute als nicht weniger als der Wegbereiter der nationalsozialistischen Rassentheorie und als ein Vordenker der sogenannten Aktion T4, in deren Ausführung die Nationalsozialisten systematisch mindestens 70.000 Menschen mit Behinderungen ermordeten.

Im Kern war die Mittwochsgesellschaft aber eher unpolitisch. Es gab z. B. auch Vorträge über Botanik und Landeskunde. Spranger wurde weder in der Mittwochsgesellschaft noch sonst wo in die Umsturzpläne von 1944 eingeweiht. Dass die CDU in dieser Bezirksverordnetenversammlung die Mittwochsgesellschaft zur Verteidigung von Spranger anführt, zeigt, dass ihnen kein Argument weit genug hergeholt ist, um Antisemiten wie Spranger zu verteidigen. Alle hier können sich noch gut an ihre Verteidigungsreden für Heinrich von Treitschke erinnern. Diese Peinlichkeit setzt sich beim Fall Spranger leider nahtlos fort. Als Persilschein für Spranger scheidet die Mittwochsgesellschaft jedenfalls eindeutig aus. Keine mir bekannte Quelle rechnet Eduard Spranger dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu.

Die Mittwochsgesellschaft musste sich 1944 nach dem Stauffenberg-Attentat auf Hitler auflösen. Spranger wurde damals auch festgenommen, weil er eben in der Mittwochsgesellschaft regelmäßig mit Leuten wie Ludwig Beck verkehrte. Eduard Spranger kam nach zehn Wochen Haft wieder frei und konnte allen seinen Tätigkeiten bis zum Kriegsende unbehelligt nachgehen.

Zurück zu seinen schriftlichen Ergüssen während der NS-Zeit: 1935 forderte Spranger die Vorbereitung auf den „totalen Krieg“ – die „totale Erziehung“ dazu hatten wir schon. Er schrieb davon, dass es für die Kriegsführung „humane und inhumane Gase“ gäbe, die verwendet werden könnten. Ja, tatsächlich: Das „humane Vergasen“ von Menschen im Kriegsfall hat dieser schaurige Pädagoge tatsächlich diskutiert.

Wir springen vorwärts ins Jahr 1938, Sprangers Begeisterung für Hitler war ungebrochen. Er schrieb: „Das schwerste Problem, das für Deutschland nach dem verlorenen Kriege bestand, lag in der Frage: Wie gelingt es, die marxistische, sehr stark unter fremdstämmigen Einfluss gelangte Arbeiterschaft wieder national zu machen? Diese beinahe unmöglich scheinende Leistung vollbracht zu haben, ist das wesentlichste Verdienst von Adolf Hitler.“

Im gleichen Jahr entsprang folgender Gedanke aus der Feder Sprangers, bei dem die Vorträge des Eugenikers Eugen Fischer offensichtlich auf fruchtbaren Boden gefallen waren: „Die Wiederbelebung des Volkes in Wirklichkeit und Denken erfolgt jetzt unter dem Zeichen der jungen Wissenschaft vom Leben. Man kennt schon einige Vererbungsgesetze. Man kennt also einige Wege zur Sicherung eines gesunden und – wenn nötig – zur Ausmerzung eines kranken Nachwuchses. Maßnahmen zur Eugenik werden ausgebildet. Dies alles aber geschieht nicht mehr im Interesse der einzelnen oder einzelner Familien, sondern vom Boden des Volkes als einer Lebenseinheit aus.“

Ebenfalls 1938 schrieb Spranger auf, dass er als Vorsitzender die Juden aus der Goethe-Gesellschaft Berlin „herauskomplimentieren“ müsse. Interessant daran ist, dass der Ausschluss aus dem Reichsverband erst nach den Novemberpogromen von 1938 erfolgte. Spranger war hier allem Anschein nach sehr strebsam, als er ein halbes Jahr zuvor die Goethe-Gesellschaft Berlin arisierte.

Dann kam der Überfall auf Polen, der Zweite Weltkrieg und der Holocaust. All das war im vollen Gange, als Spranger 1943 folgende Zeilen für ein Geleitwort zu einer Neuveröffentlichung eines Werks von Fichte aufschrieb. Die Worte entlieh er sich übrigens bei Heinrich Treitschke: „Wir Lebenden werden Fichtes Geist dann am treuesten bewahren, wenn alle edleren Köpfe unter uns dahin wirken, dass in unsern Bürgern wachse, reife der ‚Charakter des Kriegers‘, der sich zu opfern weiß für den Staat.“ Zu dieser Zeit fuhren die Deportationszüge bereits im zweiten Jahr mit den Berliner Juden Richtung Osten. Unter vorgehaltener Hand sprach die ganze Stadt darüber und auch über die Konzentrationslager im Osten, die vielen bekannt waren. Die Schlacht von Stalingrad hatte stattgefunden und die Nachrichten davon hatten auch Berlin erreicht. Und da ruft ein Eduard Spranger öffentlich zur Opferbereitschaft für den NS-Staat auf.

Spranger hat sehr gut gewusst, was mit den Juden passierte. In einem Fall erkundigte er sich, ob man die Deportation einer jüdischen Ehefrau eines von ihm geschätzten Militärs nicht irgendwie abwenden könne. Das ist meines Wissens der einzige überlieferte Fall, wo er zumindest theoretisch helfen wollte. Und in einem Brief vom 3. April 1943 notierte er gegenüber der Kunstsammlerin Käthe Hadlich: „Frau Öppinger schrieb, es sei eines Tages ein Telefonanruf von Wiesbaden gekommen, am nächsten Vormittag werde die Oma nach dem Osten abgeholt werden. Diese machte darauf in der Nacht selbst ein Ende – gleichsam unter Assistenz der Tochter. So löste sich dieses Problem, von dem wir bis zuletzt nichts geahnt hatten.“

Ein privater Brief offenbart meines Erachtens eindrücklich die widerliche Geisteshaltung von Spranger: Eine zur Deportation vorgesehene Jüdin begeht unter Beihilfe ihrer Tochter vor der Verschleppung in ein Ghetto oder Konzentrationslager Suizid. Für Spranger war das ein „gelöstes Problem“.

Wie hat sich Spranger zu seinen Worten und Taten nach dem Krieg positioniert? Hat er Reue gezeigt? Mitnichten. Er schrieb, als er vorübergehend in Haft der Alliierten war, habe er von sich aus einige kleine Flecken auf seiner sonst weißen Weste erwähnt. Für den Bruch mit dem Nationalsozialismus sah er keinen Anlass. 1950 schrieb er: „Nicht der Nationalsozialismus war es, der in die Katastrophe geführt hat, sondern ganz eigentlich der Hitlerismus“. Die Wehrmacht fand Spranger noch immer spitze. Er schrieb im gleichen Jahr: „Aber die Wehrmacht war zugegebenermaßen doch auch ein wertvolles Stück allgemeiner Volkserziehung.“

Aus dieser Zeit gibt es auch Texte, in denen Spranger die Machtlosigkeit des Individuums und den Zwang der Masse betont. Er webte damals einen Opferkult um sich selbst und andere Unterstützer des Nationalsozialismus. In seinen Augen war er ein Unpolitischer, ein Verführter. Er rief dazu auf „Alles sogenannte öffentliche ,Wühlen’ in der Schuld ist zu vermeiden, weil auch das Beste der Gefahr unterliegt, schließlich zerredet zu werden (…).“

1945 nahm Spranger an Gesprächsrunden teil, aus denen sich später die CDU gründete. Und von CDU-Mitgliedern wurde Spranger dann auch mit Ehrentiteln, Auszeichnungen und Medaillen überhäuft. Kein geringer als das ehemalige NSDAP-Mitglied Georg Kiesinger zeichnete ihn mit der Verfassungsmedaille in Gold des Landes Baden-Württemberg aus. Unter Kanzler Konrad Adenauer erhielt er 1952 das Bundesverdienstkreuz. 2001 schrieb Karin Prien, die heutige Bildungsministerin im Kabinett Merz, dass Spranger in der Disziplingeschichte der Erziehungswissenschaft „große Erfolge“ vorzuweisen habe. Fairerweise muss man sagen, dass das noch vor der großen Studie von Prof. Ortmeyer aus dem Jahr 2008 war. Aber selbst 17 Jahre nach deren Erscheinen gibt es keine Lernkurve bei der CDU Steglitz-Zehlendorf, sondern Verteidigungen für Leute wie Spranger.

Sie bewegen sich damit auf AfD-Niveau: Der Thüringer AfD-Alterspräsident Jürgen Treutler hat bei seiner Skandalrede zur Eröffnung des aktuellen Landtags genüsslich Eduard Spranger zitiert. Die Deutsche Welle schrieb über diesen Moment: „Er zitiert wohlwollend den völkischen und antisemitischen Pädagogen Eduard Spranger als einen der „bedeutenderen deutschen Denker“. Spranger sorgte dafür, dass 1938 Juden aus der Goethe-Gesellschaft ausgeschlossen wurden und verteidigte die nationalsozialistische Revolution unter Adolf Hitler.“

Und im Kulturausschuss hier in der BVV hat die CDU Steglitz-Zehlendorf Eduard Spranger verteidigt und heute Abend wird sie sehr wahrscheinlich gegen eine Umbenennung der Spranger-Promenade stimmen und ich habe keine Hoffnung, dass meine Worte die CDU-Fraktion mehrheitlich erreicht haben. Deswegen bleibt mir am Ende meiner langen Ausführungen nur der Appell an die FDP-Fraktion: Frau Specht-Habbel und besonders auch Frau Concu möchte ich dabei ansprechen. Ich habe die FDP-Fraktion Steglitz Zehlendorf als überaus stabil im Kampf gegen Antisemitismus erlebt. Alles, was sie richtigerweise zum Beispiel über Heinrich von Treitschke gesagt haben, trifft auch auf einen Eduard Spranger zu. Auch Spranger war Antisemit und auch er hat den Antisemitismus in wissenschaftlichen Kreisen salonfähig gemacht. Aber anders als Treitschke hat er ihn auch noch gemeinsam mit den Nationalsozialisten zur konkreten Anwendung gebracht.

Die FDP hat nun drei gute Alternativen zu ihrer bereits in zwei Ausschüssen praktizierten Ablehnung des vorliegenden Antrags: Sie können sich enthalten und so eine Mehrheit von Grünen, SPD und Linken in dieser Frage ermöglichen. Wir können zusammen mit der Zählgemeinschaft eine Rücküberweisung vornehmen und die Frage der Umbenennung erneut in Ruhe diskutieren oder aber – und das wäre mir natürlich am allerliebsten – ich habe Sie erreicht und Sie stimmen mit Grünen, SPD und Die Linke gemeinsam für eine Umbenennung.

Die Eduard-Spranger-Promenade ist keine Anwohnerstraße – es sind von einer Umbenennung keine Bürger betroffen. Es ist ein reiner Verwaltungsakt des Bezirksamtes. Es gibt genau jetzt eine Mehrheit mit der FDP in dieser Bezirksverordnetenversammlung, um Antisemiten und Nationalsozialisten die Ehrung zu entziehen. Steglitz-Zehlendorf hat bezüglich seiner Straßennamen weiterhin eine Entnazifizierung nötig!

Ende nächsten Jahres hat die CDU womöglich in diesem Haus wieder eine Mehrheit. Dann wird sich an der Ehrerbietung für Menschen wie Treitschke, Spranger und anderen auf mindestens fünf Jahren garantiert nichts ändern. Dabei weiß ich schon heute nicht mehr, wie ich Nachkommen der Shoah erklären soll, dass bei uns im Bezirk noch immer Nationalsozialisten und Antisemiten auf Straßenschildern geehrt werden. Mich erfüllt der Istzustand mit Wut, Trauer und Scham.

Eduard Spranger war theoretischer und praktischer Antisemit und ein Bewunderer und Unterstützer des Nationalsozialismus. Er hat sich niemals von seiner aktiven Mitwirkung im Dritten Reich distanziert. Ganz im Gegenteil. So jemand verdient es schlicht und ergreifend nicht, dass eine der schönsten Ecken in unserem Bezirk seinen Namen trägt. Die Eduard-Spranger-Promenade verdient einen neuen Namen.

Text: Dennis Egginger-Gonzales

Weblinks:

Benjamin Ortmeyer: „Eduard Spranger und die NS-Zeit“

Benjamin Ortmeyer: „Warum Eduard Spranger kein Vorbild ist“

https://benjaminortmeyer.de/wp-content/uploads/2017/06/eduard_spranger_broschuere_2016.pdf

Benjamin Ortmeyer: Rassismus und Judenfeindschaft in der Zeitschrift „Die Erziehung“ 1933 – 1942 (Eduard Spranger)

Eduard Spranger bei Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Spranger