Das StraßenABC führt uns heute auf den Nikolskoer Weg in Wannsee.

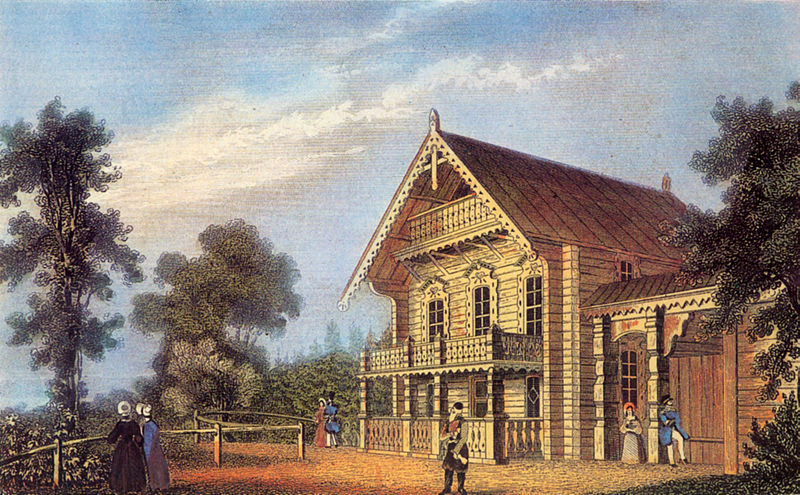

„Nikolskoe“ ist russisch und heißt soviel wie „dem Nikolai zu eigen“. Das bezieht sich auf das russische Blockhaus, das Friedrich Wilhelm III.1819 für seine Tochter Charlotte und seinen Schwiegersohn, den späteren Zaren Nikolaus I., bauen ließ. Die Straße folgte 1875 als Verbindungsweg zwischen Pfaueninsel und Kleinglienicke, zwischen Blockhaus, St. Peter und Paul und dem Forsthaus.

Im Sommer 1818 hatte Friedrich Wilhelm III. seine Tochter und ihren Mann in Petersburg besucht. Dort war er in einer typisch russischen Holzhütte untergebracht. Davon begeistert ließ er im folgenden Jahr eine ähnliche Hütte in der Nähe der Pfaueninsel errichten, als Überraschung, wenn Charlotte und Nikolaus zum Gegenbesuch kommen. Als das Paar im Sommer nach Berlin reiste, präsentierte der König als stolzer Bauherr seiner Tochter das Bauernhaus mit folgenden Worten: „Siehe, ein russisches Bauernhaus! Es ist eine vollkommene Kopie des Blockhauses, das dir so gut gefiel und in welchem wir froh waren, als ich euch in Petersburg besuchte. Du wünschtest damals ein solches Haus und meintest, man könne darin ebenso vergnügt sein wie in einem kaiserlichen Palaste. Deine Worte habe ich nie vergessen und dir zum Andenken daran ein solches Haus erbauen lassen. Heute wollen wir es einweihen und nach dem dir teuren Namen soll es immer heißen: ‚Nikolskoe‘.“

Die Verwaltung und Pflege des Blockhauses übernahm Iwan Bockow, ein russischer Leibkutscher des Königs, der verbotenerweise, damit begann, die zahlreichen Besucher, die mit Eisenbahn und Dampfer kamen, zu bewirten. Bereits 1825 berichtet Johann Gottfriedchadow in einer Reisebeschreibung von der „moskowitischen Hütte“ und dem „schlaufreundlichen ausländischen Wirt“. Auf diese Tradition geht die heutige Gaststätte im Blockhaus zurück.

1984 brannte das „russische Haus“ nieder und wurde anschließend originalgetreu wieder aufgebaut.

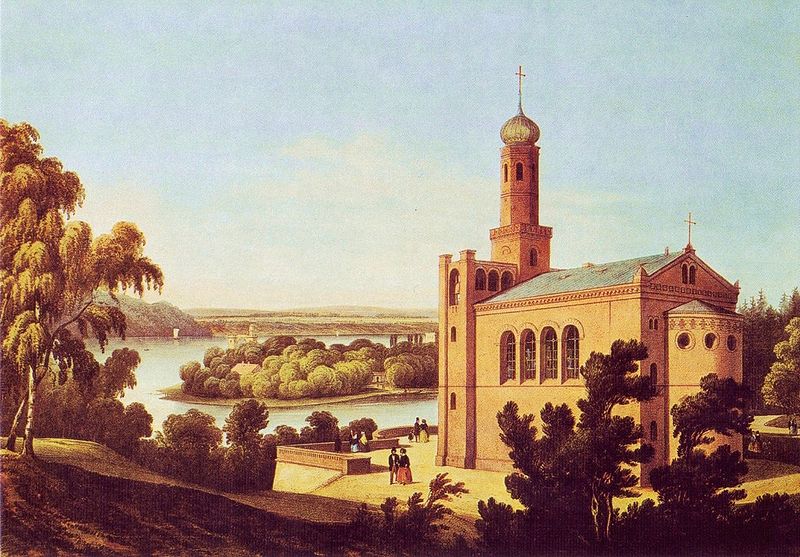

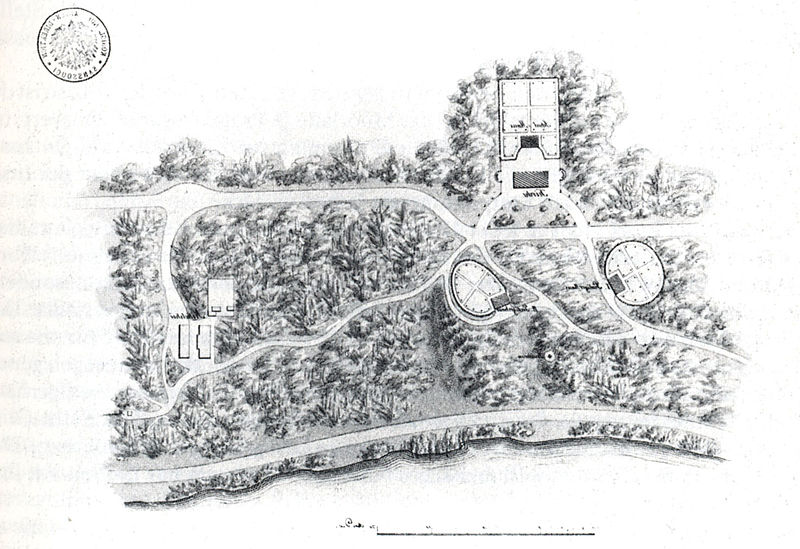

Nur wenige Jahre nach der Blockhütte wurde auch eine Kirche in russischem Stil erbaut, die Kirche St. Peter und Paul. Von 1834 bis 1837 wurde sie für die Bewohner der Pfaueninsel und von Kleinglienicke auf Erlass Friedrich Wilhelm III. errichtet. Er folgte damit dem Wunsch seiner Tochter Charlotte, die bei einem Besuch der Pfaueninsel geäußert hatte, dass es sehr schön wäre, wenn vom gegenüberliegenden Ufer Glockengeläut ertönen würde. Mit ihrem Zwiebelturm erinnert St. Peter und Paul an russisch-orthodoxe Kirchen, obwohl sie ein protestantisches Gotteshaus ist. Der Entwurf stammt von den Architekten Friedrich August Stühler und Albert Dietrich Schadow. Die Kirche entwickelte sich schnell – wie auch die Blockhütte – zum beliebten Ausflugsziel.

Seit 1985 erklingt stündlich von 10 Uhr bis zum Sonnenuntergang das Glockenspiel „Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren“, in Anlehnung an die Potsdamer Garnisonskirche. Seit 1990 gehört St. Peter und Paul zum Unesco-Weltkulturerbe. In der Kirche befindet sich unter anderem die Gruft des Prinzen Carl von Preußen.

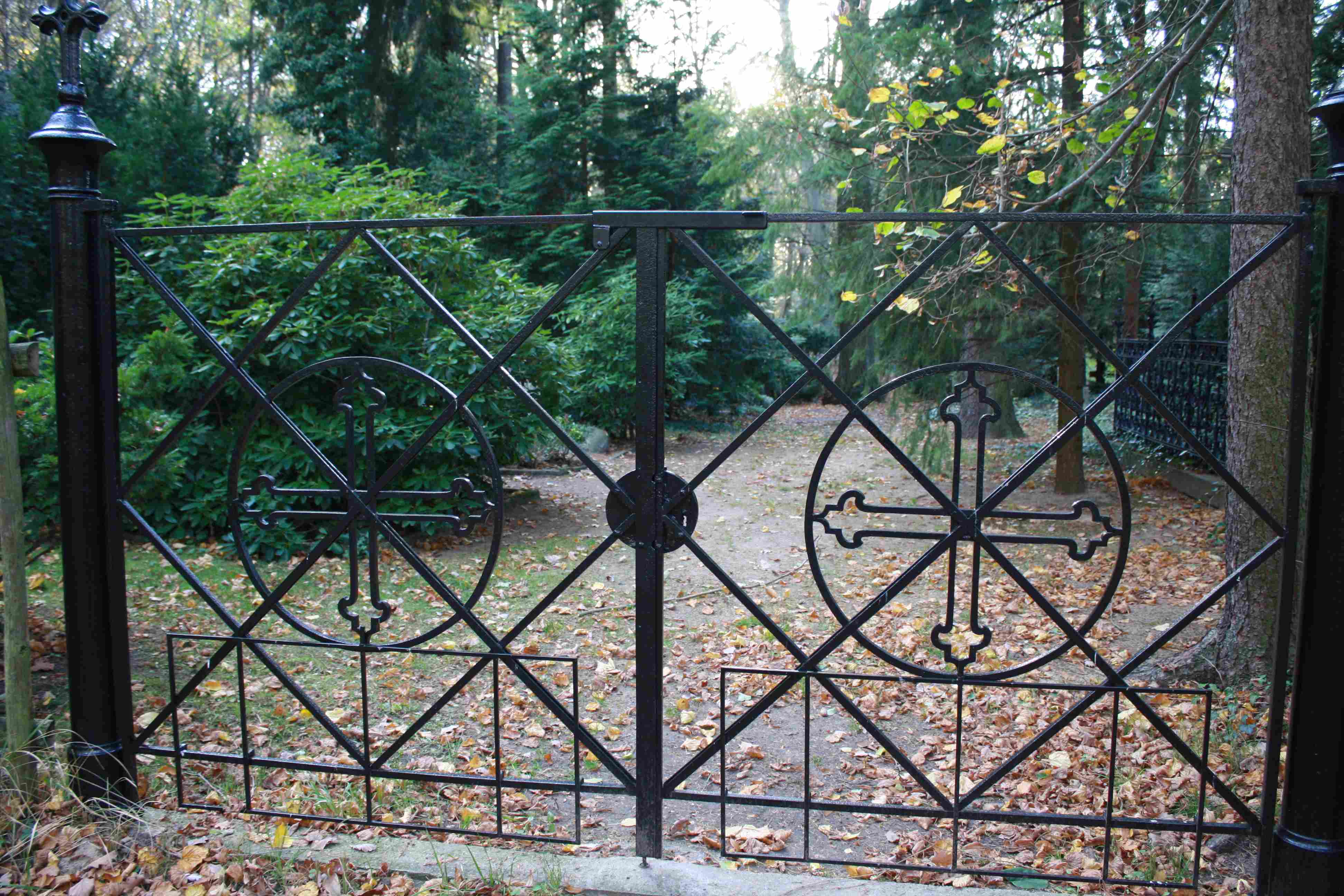

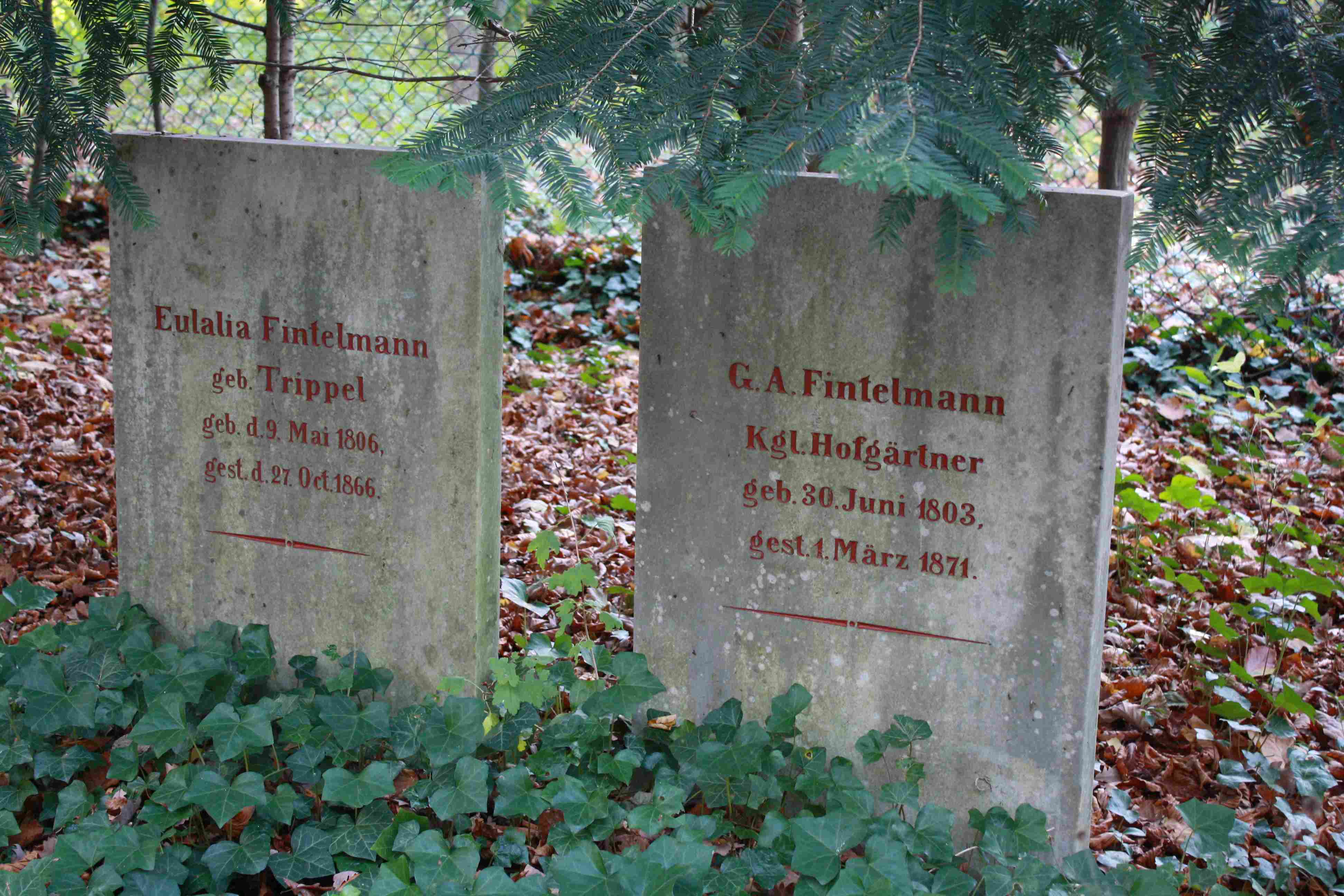

Wenige Monate nach der feierlichen Weihe der Kirche wurde auch der Friedhof Nikolskoe angelegt. Die rechteckige, rund 1.000 Quadratmeter große Begräbnisstätte wird durch ein Wegekreuz erschlossen. Eingeweiht wurde der Friedhof im Dezember 1837 mit der Beisetzung eines eineinhalb Jahre alten Kindes. Neben den Bediensteten, die auf der Pfaueninsel arbeiteten, wurden „exotische“ Menschen auf dem Friedhof beigesetzt. Friedrich Wilhelm III. hatte im Schloss ein „Othaheitisches Cabinett“ eingerichtet, das einer tahitianischen Schilfhütte nachempfunden war. Neben einer Menagerie exotischer Tiere sollten dort eben auch „exotische Menschen“ leben, wie „Riesen“, „Zwerge“ und dunkelhäutige Menschen. Der bekannteste von ihnen war der Hawaiianerr Harry/Heinrich Meitey.

Errichtet worden war der Friedhof hinter dem Schulgelände. Die einstige Königliche Freischule wurde 1837 von Albert Dietrich Schadow nach Entwurf von Friedrich August Stüler gebaut. Der Lehrer der Schule hatte auch die Aufgaben eines Küsters wahrzunehmen, musste sich beispielsweise um die Kirchuhr kümmern und die Glocken läute. 1931 wechselten die letzten fünf Schüler an die Conrad-Schule, das Schulhaus wurde zum Forsthaus.

(go)